Les vignes résistantes

un peu d’histoire

Au mitan du XIXe siècle , les échanges entre l’Europe et l’Amérique s’intensifient. Des botanistes font venir d’Amérique des variétés de vigne autochtones à titre de curiosité, ou pour produire du raisin de table. Malheureusement, ces vignes ne firent pas seules le voyage. Les pathogènes qui leur étaient inféodés trouvèrent rapidement dans la vigne européenne une source de nourriture inépuisable.

L’oïdium est la première des maladies américaines observée en Europe. Elle fait son apparition en 1845, sur les bords de la Tamise, où une nouvelle variété de vigne originaire d’Amérique, l’Isabelle, vient d’ être introduite. Cinq années plus tard, l’oïdium est présent partout en France, en Italie, en Espagne, et même jusque dans les pays du Magreb !

En 1863, quelques ceps morts sont découverts dans le Gard, avant qu’un autre foyer se déclare dans les Bouches-du-Rhône. L’éminent botaniste Jules-Emile Planchon est dépêché sur place. Il arrache quelques souches et découvre sur leurs racines un puceron jaune citron minuscule, qu’il nommera Phylloxera vastatrix. Muni d’un rostre puissant, l’insecte suce les racines de la vigne jusqu’à épuisement de la sève. Son cycle de reproduction est extrêmement rapide. Dix ans plus tard, toute la moitié sud de la France est touchée. Le phylloxera se propagera bientôt partout en Europe où il accomplira son œuvre dévastatrice.

Comble de malheurs pour les vignerons, deux autres maladies, d’origine américaine elles-aussi, feront bientôt leur apparition ; les premiers dégâts du mildiou sont constatés en 1878, et c’est autour du black-rot d’amputer les récoltes dès 1885.

Devant l’ampleur de la catastrophe, toutes les solutions de lutte sont expérimentées, jusqu’à l’inoculation d’urine de vache ou de bouillon d’écrevisses dans la sève de la vigne ! D’innombrables chapelles sont dressées. Mais c’est plus prosaïquement le soufre qui prouvera bientôt son efficacité contre l’oïdium, le cuivre contre le mildiou (la fameuse bouillie bordelaise), et c’est la technique du porte-greffe qui consiste à greffer la vigne française (le greffon) sur la vigne américaine (le porte-greffe), qui sauvera la vigne des terribles morsures du phylloxéra.

De toutes ces crises, le vignoble sort profondément bouleversé. Sa surface tombe de 2 400 000 hectares avant l’apparition du phylloxera, à 1 700 000 hectares au début du XX siècle. La mutation du métier de vigneron n’en est pas moins spectaculaire. Le voilà engagé dans une lutte chimique de chaque instant contre ces nouveaux agresseurs de la vigne, lutte qui perdure sans interruption depuis maintenant 150 ans.

Naissance des vignes résistantes

Dès l’arrivée des maladies américaines, certains observateurs attentifs constatent que celles par qui le mal était venu semblent mieux y résister. En 1869, un propriétaire de la région de Bordeaux qui s’était constitué une collection de cépages américains informe de la résistance de certains d’entre eux à l’oïdium et au phylloxéra.

L’idée vint alors aux esprits de croiser vignes françaises et vignes américaines, dans l’espoir de faire naître de nouvelles variétés, qui hériteraient des qualités gustatives de leur parent français, et de la résistance aux pathogènes de leur géniteur américain. La technique de pollinisation croisée a déjà été expérimentée chez d’autres espèces cultivées comme le rosier, et est rapidement maitrisée. Les véritables pionniers de l’hybridation de la vigne en France sont Georges Couderc et Albert Seibel, tous deux ardéchois. Leurs variétés connurent rapidement une très large diffusion auprès des viticulteurs pendant la première moitié du XXème siècle, l’âge d’or de la culture des « vignes hybrides ».

Les maladies américaines ont profondément déstabilisé l’économie du vin de la fin du XIXème. L’offre s’est effondrée dans un vignoble en pleine déconfiture. En remplacement du vin qui fait défaut, on se met à boire de la bière et du cidre, créant de nouvelles habitudes de consommation qui menacent le marché du vin. On comprend dès lors l’urgence pour les vignerons à reconstituer leur vignoble. Au début du XXe siècle, les vignes hybrides occupent 50 000 hectares. Ce sont principalement des cépages importés d’Amérique comme le Noah ou le Clinton, plantés à la hâte en plein marasme phylloxérique auxquels on reprochera bientôt leur goût foxé.

À l’empressement des vignerons à replanter, répond celui des hybrideurs à leur proposer de nouvelles variétés résistantes. Le choix est d’ailleurs tellement large que les paysans se mettent non plus à cultiver des cépages, mais des « numéros », comme ils les nomment désormais ! Le « 5455 » (variété issue du 54ieme semis de la 55ieme rangée de la parcelle expérimentale de Seibel!), le « 7120 » (de l’hybrideur Couderc qui planta plus de 150 000 pépins dans ses parcelles tests) , l’ Oberlin « 595 », le Baco 22A etc.

En 1914, la surface de vignes hybrides a doublé et totalise 100 000 hectares. Les dégâts sont intensifiés par le manque de solutions cupriques réservées à un usage militaire. Après la première guerre mondiale, beaucoup de paysans sont morts et la main-d’œuvre manque. La culture des cépages résistants en est favorisée et la surface double en 15 ans. La décennie suivante voit encore leur progression, toujours sous l’effet du mildiou comme en 1932, ou au contraire, quand le contexte vire à la surproduction qui fait chuter le cours des vins, comme en 34 et 35, où les vignerons voient dans ces variétés moins onéreuses à cultiver une possibilité de diminuer leur coût de revient.

Pendant la seconde guerre mondiale, la culture des cépages résistants continue de progresser. Elle est à nouveau encouragée par deux années de mildiou de très forte intensité, 1948 et 1957, mais aussi par le terrible hiver de 1956 dont les fortes gelées entraînent la mort de millions de ceps, dont les hybrides se sortent mieux que les vignes françaises.

C’est ainsi que le premier réel recensement viticole d’ampleur nationale, réalisé en 1958, recensent 400 000 hectares de vignes hybrides, 30% du vignoble de l’époque ! Et ce chiffre était-il certainement sous-estimé, devant l’hostilité grandissante à l’encontre des vignes hybrides, certains de leurs propriétaires se livrèrent à de fausses déclarations.

La reconstruction du vignoble après le phylloxera , d’une pénurie de l’offre à un excédent chronique de production

Si le vignoble a perdu 30 % de sa surface au sortir de sa reconstruction, sa production globale, pourtant, a progressé. Cette augmentation est largement due aux nouvelles plantations languedociennes qui ont glissé des coteaux escarpés vers les plaines fertiles où se font d’importantes récoltes. L’Hérault, le Gard, les Pyrénées orientales et l’Aude, qui ont vu leur position dominante renforcée par le chemin de fer qui les relie désormais à Paris et aux autres grandes places de consommation, produisent désormais à eux-seuls 40 % de la récolte nationale.Ces années voient naître le vignoble algérien. Des milliers de familles de viticulteurs du Midi et de la vallée du Rhône ruinées par le phylloxéra et l’oïdium, à qui l’Etat et ses visées colonialistes offrent voyage, terres et troupeaux, franchissent la Méditerranée pour participer à son édification. En 1876, L’Algérie compte 16700 hectares de vignes. En 1914, le vignoble algérien couvre 150 000 hectares !

« On connaît la suite » , écrit l’historien Marcel Lachiver dans l’ouvrage qu’il consacra à l’histoire du vignoble français, « le vin algérien qui fut d’abord une bénédiction pour la consommation française, devint très vite un handicap structurel du marché ; de degré élevé, il poussa le Languedoc à la facilité en multipliant l’aramon, l’équilibre alcoolique de ces deux vins se rétablissant dans le port de Sète. De complémentaire, il devint concurrent quand la crise de surproduction fut venue et, jusque dans les années 1960, le marché français du vin traîna comme un boulet les difficultés de ce vignoble né de toutes pièces. »

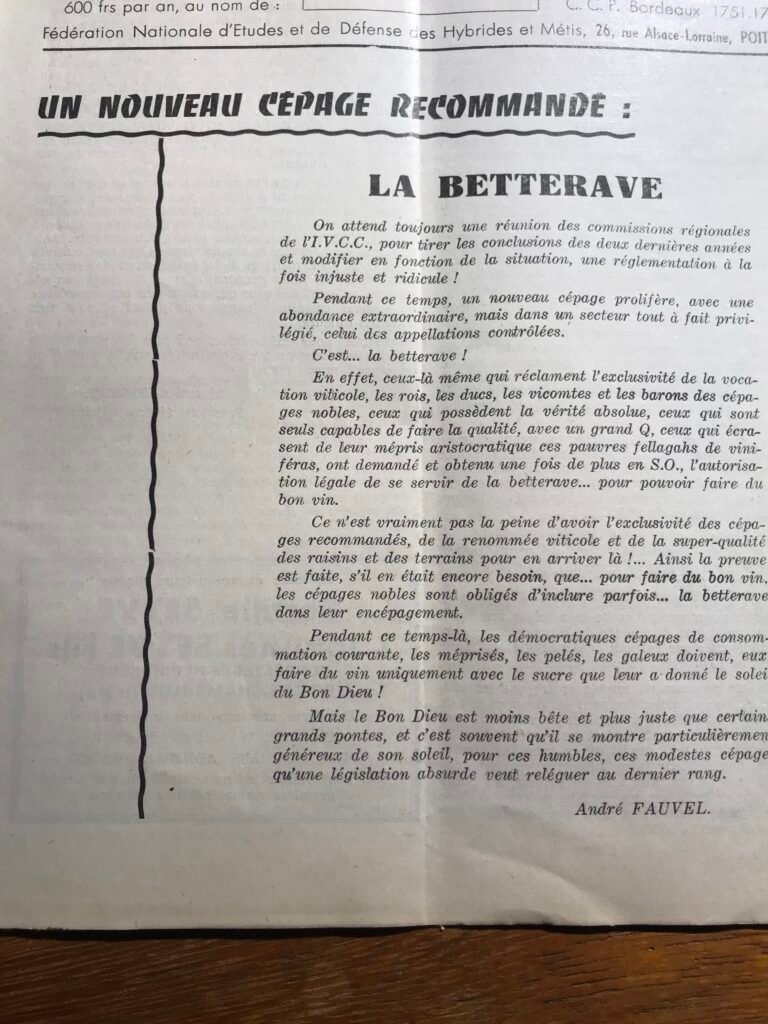

D’une pénurie de l’offre dans un vignoble en pleine déconfiture, la viticulture française passe en quelques années à une production excédentaire. La distillation des excédents désormais contestée par le lobby betteravier de plus en plus puissant, il faut trouver des solutions pour réduire l’offre. Certains voient bientôt dans l’éradication des vignes hybrides une des issues possibles.

Un inexorable declin

L’apparition des appellations d’origine contrôlée, appellations constituées sur fond de conflit entre les viticulteurs, qui militent pour une origine géographique des raisins des vins d’appellations, et les négociants, qui défendent avant tout un savoir-faire les affranchissant dans leurs achats de raisin de cette obligation, conflit dont les viticulteurs sortiront victorieux, entraîne une réduction du nombre de cépages dans les productions locales. Cette loi de 1919 dite loi Capus, sera modifiée en 1927 et interdira par son article 3 la culture des hybrides dans les zones d’appellation.

La deuxième loi française visant les hybrides est la loi du 4 août 1929, interdisant le sucrage des moûts d’hybrides.

Un nouveau coup de semonce est tiré en 1934, le soir du 24 décembre, avec la promulgation de l’interdiction des cépages hybrides d’origine américaine, qui furent parmi les premiers cultivés en France, le Noah, l’Isabelle, l’Othello, le Clinton, le Jacquez et l’Herbemont. Ils occupaient alors 100 000 hectares et produisaient entre 6 et 7 millions d’hectolitres de vin.

L’État français encourage bientôt l’abandon de culture des autres cépages hybrides par des primes d’arrachage, les hybrides sont exclus des dispositifs primables, leurs droits de plantation sont amputés de 30%. Un décret du 10 septembre 1953 définit des classements départementaux de cépages dans le cadre de la nouvelle législation révisant « le statut viticole ». Trois catégories de cépages sont définies : recommandés, autorisés et tolérés. Ces derniers, auxquels appartiennent la majorité des variétés hybrides, devront être arrachés avant le 1er septembre 1975. « Tout vigneron possédant dans son parcellaire une vigne hybride devra renoncer aux appellations pour l’ensemble de sa récolte », précise la réglementation, qui deviendra réellement effective par décret le 22 octobre 1987.

Bien que les premiers empêchements de culture de la vigne hybride datent des années 20, celle-ci n’a jamais cessé de progresser jusqu’au début des années 60. Comment expliquer ce paradoxe ?

C’est sans doute que le déclin des hybrides est d’avantage lié à la mutation de la société après la seconde guerre mondiale, qu’à la volonté de l’état et de « l’aristocratie du vin » de les voir disparaître. Une fois la reconstruction achevée, l’industrie a besoin de bras et l’ exode rural, amorcé depuis le XIXᵉ siècle s’accélère brutalement. L’agriculture se modernise à marche forcée, sous l’impulsion d’un État dirigiste. Les premiers tracteurs payés par le plan Marshall débarquent en France. En 1962, la première loi d’orientation de l’agriculture est votée.On assiste alors au formidable développement de la modernisation et de la spécialisation agricole. Les conséquences ; des exploitations plus productives, plus intensives, plus uniformes. Et plus grandes aussi. En vingt ans, la terre perd 40% de ses exploitants et 70% de ses salariés. En 1975, la population agricole ne représente plus que 10% des actifs. Le remembrement, corollaire de cette modernisation à marche forcée, où la taille et la topographie des parcelles doit s’adapter au développement du machinisme, modifie profondément la géographie rurale. D’innombrables haies, vergers et parcelles de vignes isolées sont arrachées, dont une proportion écrasante de vignes hybrides, cultivées autrefois par les paysans en polyculture, devenus « exploitant agricole », céréaliers ici, éleveurs là, et où la « spécialisation » est devenue le maître mot de l’agriculture.

Dans l’agriculture française, le premier usage de molécules produites par l’industrie chimique est celui de l’arsenic contre le doryphore de la pomme de terre en 1942. Peu après sa création en 1946, l’INRA active la promotion des pesticides et engrais de synthèse qui deviennent une ressource importante de modernisation de l’agriculture. Les investissements technologiques et scientifiques viseront à rendre facilement utilisables ces nouveaux intrants ; Par cette facilité d’usage qu’offre désormais la mécanisation, de nombreuses molécules chimiques apparaissent, les fongicides, insecticides, nématicides et autres herbicides qui seront largement utilisés par la viticulture et dont l’efficacité relativisera désormais l’intérêt de la résistance naturelle des vignes hybrides. Nous sommes loin encore de nous douter des effets délétères de l’emploi de ces nouvelles substances.

Interdites des AOC et victimes collatérales de la profonde mutation du monde agricole et de la société française, les vignes hybrides n’occupaient plus en 2010 que 10 000 des 400 000 hectares recensés en 1958, et encore, continuaient-elles de disparaitre à mesure que les vieux paysans qui s’évertuaient à les entretenir pour leur propre consommation n’en avaient plus la force.

Un phoenix prêt à renaître de ses cendres ?

« L’hybridation est venue réveiller ce vieux rêve que porte l’homme en son coeur ; se rendre l’égal des dieux. Des pépiniéristes, des confiseurs, des professeurs de faculté, des curés de campagnes, des polytechniciens, voire de simples vignerons, ont ainsi senti se développer en eux ce désir de créer ou, pour citer leurs propres termes « d’explorer l’infini » et de « semer l’idéal », écrivait en 1951 l’ampélographe Louis Levadoux, dans un livre qu’il consacra à l’hybridation de la vigne.

Quatre ans après la publication de ce livre, les pouvoirs publics, dans cette même obsession de rationalisation de l’agriculture en général et d’éradication de la vigne hybride en particulier, imposeront aux derniers hybrideurs privés des dispositions financières si élevées pour l’homologation de leurs nouvelles variétés, qu’ils furent contraints de mettre un terme à leurs activités. Désormais, seuls les sélectionneurs de l’INRA allaient être habilités à « explorer l’infini » et « semer l’idéal ». Mais ils n’en firent rien ou bien peu, et l’hybridation de la vigne en France connut une longue traversée du désert, et il faudra attendre les années 70 pour que l’INRA se réengage dans cette voie, par le truchement d’Alain Bouquet, dont les variétés ne sont toujours pas accessibles aux vignerons !

Si l’hostilité d’après-guerre à l’égard des vignes hybrides fut largement partagée en Europe, certains Instituts de recherche des pays voisins n’ont jamais délaissé le travail d’hybridation. L’INRA doit désormais mettre les bouchées doubles pour rattraper son retard, notamment sur nos voisins allemand et suisse.

Aujourd’hui l’intérêt des viticulteurs va croissant pour les variétés hybrides que l’on appelle désormais « résistantes », le mot hybride étant jugé connoté, devant l’espoir qu’elles offrent de sortir de notre dépendance aux pesticides dont nous mesurons chaque jour un peu plus les effets délétères. Le phoenix est-il prêt à renaître de ses cendres ?